Als Abraham Lincoln (1809-1865) zur Finanzierung des „American Civil War“ bei den Banken um Kredit nachsuchte, sah er sich mit Zinsen von 24 bis 36% konfrontiert. Lincoln sträubte sich gegen solchen Zinswucher und suchte nach einer anderen Lösung.

Sie kam von Colonel „Dick“ Taylor, einem Geschäftsmann aus Illinois. „Just get to Congress to pass a bill authorizing the printing of full legal tender treasury notes … and pay your soldiers with them and go ahead and win your war with them also. If you make them full legal tender … they will have the full sanction of the government and be just as good as money; as Congress is given the express right by constitution.“

„… Issuing unbacked paper money was not an idea Lincoln really liked, but soon there was mounting pressure in Congress to do something. The government could either print its own money or go into deep perpetual debt to foreign creditors. So the President was quick to endorse Taylor’s proposal.“ (Wikipedia, Greenback 1860 money, Stand 31. August 2017; „legal tender“ bedeutet gesetzliches Zahlungsmittel).

Die Greenbacks waren weder durch Gold oder Silber, noch durch irgendetwas anderes als die Glaubwürdigkeit des Staates gedeckt. Sie waren „nur“ gesetzliches Zahlungsmittel. Ob man sie nun Staats-, Voll- oder Helikoptergeld nennt – es läuft alles auf dasselbe, nämlich auf staatliches Fiatgeld hinaus.

Das Vollgeld wie auch das Helikoptergeld von Friedman sind infolgedessen keine eigentlichen Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Sie waren offensichtlich schon längst erfunden, und das eigentlich Erstaunliche ist, dass sie trotz vorwiegend positiver Erfahrungen im Civil War nicht ins Gedächtnis der Ökonomen wie Nationalbanken aufgenommen wurden.

Ob Lincoln wegen dieses Geldes auch den Krieg gewonnen hat, lässt sich natürlich nicht bestätigen, aber es spricht auch nichts dagegen.

Taylor wie Lincoln hatten das Fiatgeld allerdings auch nicht erfunden. Es wurde schon zu Zeiten der amerikanischen Siedler verwendet. Die von den Provinzregierungen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausgegebenen „Colonial Scrip“ waren ebenfalls Fiatgelder. Dass sie keineswegs schlecht funktionierten, bezeugt Benjamin Franklins Zitat im ersten Teil der Trilogie.

Hjalmar Schacht wurde im Jahre 1933 erneut mit dem Amt des Reichsbankpräsidenten betraut. Er sah sich mit der schier unlösbaren Aufgabe konfrontiert, eine Armee von über 6 Millionen Arbeitslosen wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Ein Drittel der Arbeiterbevölkerung war Ende 1932 arbeitslos.

„Angesichts der zu erwartenden Grösse der benötigten Mittel für die gesamte Arbeitsbeschaffung und angesichts der voraussichtlichen längeren Dauer der Kreditierungen durfte hier der Weg der direkten Kreditgewährung an das Reich nicht fortgesetzt werden. Zu gross war die Gefahr, dass die Reichsbank bei direktem Kredit die währungspolitische Kontrolle verlieren würde. Es musste eine Methode gefunden werden, die der Reichsbank die Begrenzung sicherte.“ (Hjalmar Schacht, kurz HS, „Magie des Geldes“, Econ Verlag, 1966, S. 147).

Diese Methode bestand darin, dass eine private Gesellschaft namens Metallforschungsgesellschaft (kurz MEFO) gegründet wurde, welche MEFO-Wechsel ausgab. Letztere dienten der Finanzierung von Warenlieferungen und waren so Wechselgeld, weil sie bei der Reichsbank jederzeit in Reichsmark getauscht werden konnten. Die Wechsel hatten eine maximale Laufzeit von fünf Jahren, und sie waren mit einem Zins von 4% p.a. ausgestaltet, damit sie möglichst spät bei der Reichsbank umgetauscht wurden. „Dadurch erhielten die MEFO-Wechsel nahezu den Charakter von Geld und noch dazu von verzinslichem Geld.“ (HS S. 148).

„Das Risiko lag nicht in der Konstruktion, sondern in der Art und Weise der Handhabung. In erster Linie musste die Verwendung kontrolliert werden. Zu diesem Zweck wurde die Verwaltung der MEFO-Gesellschaft in die Hände erfahrener Reichsbankbeamter gelegt. Sie hatten alle Wechsel dahin zu prüfen, dass sie nur für Warenlieferungen ausgestellt wurden, nicht aber für irgendwelche anderen Zwecke. Wechsel, die hiervon abwichen, wurden zurückgewiesen, Finanz- und Vorschusswechsel gab es nicht.“ (HS S. 149).

Die MEFO-Wechsel wurden insbesondere für den Aufbau der darniederliegenden Infrastruktur verwendet. Wege-, Tunnel-, Kanalbau und Deicharbeiten, Reparaturen an Häusern, Fabriken, Maschinen, der Autobahnbau und auch die Landesverteidigung boten sich geradezu an.

Insgesamt wurden bis 1938 MEFO-Wechsel im Gesamtbetrag von zwölf Milliarden ausgestellt (HS S. 149). „Im Jahre 1937 machten sich die ersten Preissteigerungen bemerkbar, und die Vollbeschäftigung war nahezu erreicht. … Anfang 1937 teilte ich deshalb Hitler mit, dass ich die MEFO-Kredite einstellen würde.“ (HS S. 150).

„Mit jedem MEFO-Wechsel war ein Warenumschlag verbunden. Nur Wechsel, die einen Warenübergang von der einen Hand in die andere bewirkten, wurden finanziert. So hielten sich Geldumlauf und Güterumlauf ständig im Gleichgewicht. Das Grundprinzip der Währungspolitik.“ (HS S. 154).

Da jede Zunahme der MEFO-Wechsel konstruktionsbedingt mit einer Ausdehnung der Produktion verbunden war, gab es keine Inflation. Sie erhebt ihr Haupt erst dann, wenn die MEFO-Wechselausgabe nicht mehr zu einer Steigerung der Produktion führt, und die Nachfrage sich nicht mehr das eigene Angebot schaffen kann und so zu einem Nachfrageüberhang mit steigenden Preisen führt. Eine zwar triviale, aber ökonomisch trotzdem richtige Erkenntnis.

„Geldschöpfung ist nur angängig bei gleichzeitiger Leistungsvermehrung und zusätzlicher Güterschöpfung.“ (HS S. 185).

Das System der MEFO-Wechsel, eine Form des staatlichen Fiatgeldes, war so erfolgreich, dass die Arbeitslosigkeit nach vier Jahren praktisch verschwunden war, und zwar ohne nennenswerte Inflation. Das Time Magazine sprach vom „German Miracle“, das Schacht mit den MEFO-Wechseln hervorgezaubert hatte. Innerhalb dieser kurzen Zeit entwickelte sich Deutschland vom ärmsten europäischen Land zum reichsten.

Ganz böse Stimmen behaupten, dass sich Amerika nur deshalb auf den zweiten Weltkrieg einliess, weil es das erfolgreiche staatliche Währungssystem von Schacht zerstören wollte. Es war eine zu grosse Bedrohung für das internationale Bankenkartell, sollte es zu viele Nachahmer finden.

Noch etwas früher, nämlich im Jahre 1932, hatte die österreichische Gemeinde Wörgl ein zum MEFO-Wechsel ähnliches „Experiment“ durchgeführt. Auf der Basis der Gedanken von Silvio Gesell („Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld“; Selbstverlag, Les Hauts Geneveys, 1916), einem Autodidakten, hatte Wörgl sein Schwund- beziehungsweise Freigeld eingeführt. Dasselbe war mit einem negativen Zins belastet, um der weitverbreiteten Hortung von Geld den Garaus zu machen.

Das Geld entwertete sich fortlaufend und musste periodisch mit einer zu bezahlenden Marke versehen werden, damit es seinen Wert behält. Die Besitzer dieses Schwundgeldes waren infolgedessen darauf bedacht, es möglichst schnell wieder in Umlauf zu bringen.

Leider war es Gesell nicht vergönnt, das reale Experiment zu erleben, das seine Ideen respektive „sein“ Geld umsetzte und dieser österreichischen Gemeinde inmitten der grossen Depression der 1930er Jahre einen unglaublichen Aufschwung bescherte. Letzterer konnte nur durch ein von der österreichischen Notenbank zur Durchsetzung ihres Geldmonopols initiierten Verbots am 15. September 1933 (unter Androhung von Militärgewalt) aufgehalten werden (Fritz Schwarz: „Das Experiment von Wörgl“, Synergia, 1951).

Die Vermutung liegt nahe, dass weder bei Gesell noch beim MEFO-Wechsel der Zins für den wirtschaftlichen Erfolg ausschlaggebend war. Beim MEFO-System war er ja positiv und beim Experiment von Wörgl negativ. Entscheidend war wohl viel eher, dass es sich bei beiden um staatsähnliches Geld handelte, das in genügender Menge in Umlauf gesetzt wurde.

Die MEFO-Wechsel liessen sich grundsätzlich in das gesetzliche Zahlungsmittel tauschen. Das hätte die österreichische Notenbank mit dem Schwundgeld niemals zugelassen; aber immerhin hatte die Gemeinde Wörgl dieses Geld auch zu Steuerzahlungen zugelassen und ihm so den Status eines Gemeindegeldes verliehen.

In den zwei Fällen ist es höchstwahrscheinlich diese obrigkeitsrechtliche Funktion, die bei beiden Experimenten zu einem erstaunlichen wirtschaftlichen Erfolg führte. Jedenfalls zog das Experiment von Wörgl sowohl Irving Fisher wie auch John Maynard Keynes in seinen Bann.

Von Hjalmar Schacht hingegen hat meines Wissens kaum jemand Notiz genommen. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, in einem makroökonomischen Lehrbuch oder einer Vorlesung je von ihm gehört zu haben. Dabei war er der beste und erfolgreichste praktizierende Ökonom aller Zeiten. Er hatte die deutsche Hyperinflation besiegt und das deutsche Wirtschaftswunder herbeigeführt. Das ist ein Leistungsausweis, den kaum jemand zu erreichen vermag.

Dabei war Schacht nicht einmal Professor. Aber er hat im Gegensatz zur professoralen Gilde eine Bank auch einmal von innen gesehen, und zwar über viele Jahre. Ihm hätte niemand etwas über den Geldmultiplikator erzählen müssen. Er wusste, dass diese Theorie nicht stimmen kann, weil er miterlebte, wie die Banken Geld aus dem Nichts schöpfen.

„Ein grosser Teil unserer Investitionen ist nicht mit Ersparnissen, sondern mit kurz- und mittelfristigen Bankkrediten finanziert worden, also mit Buchgeld, das die Banken kreiert haben. Die Bundesbank hat dieses System toleriert und durch eine Politik des billigen Geldes unterstützt.“ (HS S. 280). Oder: „Ein fehlerhafter Ersatz mangelnden ersparten Kapitals durch geldschöpferischen Bankkredit griff überall um sich …“ (HS S. 192). Oder: „Die öffentlichen Haushalte dürfen nicht aus der Notenpresse finanziert werden, und kurzfristiges Bankengeld darf nicht für längerfristige Investitionen in Anspruch genommen werden.“ (HS S. 208).

Da hätten unsere Notenbanken einfach zu seinen Memoiren greifen und sich den jahrzehntelangen Fehltritt mit der Geldschöpfungstheorie aus dem Eifelturm sparen können. Der interessierte Leser findet hier seine Memoiren „Magie des Geldes“. Die Lektüre lohnt sich. Und zwar so sehr, dass man getrost alle geldtheoretischen Bücher ohne grossen Verlust verbrennen kann respektive sie gar nicht anzuschaffen braucht.

In diesem Zusammenhang noch ein verbal-ökonomischer Leckerbissen dieses verkannten geldpolitischen Zauberers:

„Man muss sich von den Gedanken freimachen, dass unsere wirtschaftlichen Probleme mit Theorien, Regeln und Formeln angefasst werden können. Wissenschaftliche Betrachtungen können gewiss hilfreich sein, insbesondere wenn sie aus Erfahrung schöpfen. Aber das wirtschaftliche Leben ist so vielgestaltig und so wandlungsreich, dass auch noch so kluge Vorschriften auf Ereignisse stossen, die nicht vorausgesehen wurden. Die Keynessche Theorie des Deficit Spending ist grundsätzlich richtig, aber sie ist an Voraussetzungen gebunden, die nicht immer so gegeben sind, wie die Theorie sie sich vorstellte. Handwerkszeug und Erfahrung kann man lernen, ihre Anwendung aber erfordert in jedem Falle geistige Anpassung.“ (HS S. 278).

Die selektive Wahrnehmung (wie die Unterdrückung der Leistungen und Erkenntnisse von Schacht) ist ein klassischer verhaltensökonomischer Fehler, den die Standard-Makroökonomie begeht, um es diplomatisch auszudrücken. Selbst die Geschichte wird nicht nur im Falle der deutschen Hyperinflation so zurechtgebogen, dass sie mit der Theorie, eher Theologie beziehungsweise Ideologie, übereinstimmt.

Auch ich liess mich mehr oder weniger freiwillig dieser Gehirnwäsche an der Uni unterziehen, auch bezüglich der klassischen Geldschöpfungstheorie. Hätte ich nur drei Monate als Assistent an der Seite eines Hypothekarabteilungsleiters einer Grossbank verbracht, wäre es mir möglich gewesen, das Geldmultiplikator-Märchen als solches zu durchschauen.

Ich wurde damals mit einem Sack voller Glaubenssätze aus der Uni entlassen und in meiner theorieinduzierten Blindheit (Kahneman) auf die Praxis losgelassen. Natürlich war es letztlich mein Fehler und meine Verantwortung. Jahrelang huldigte ich dem Monetarismus, der modernen (unbrauchbaren) Portfoliotheorie und sang das Hohelied des freien Marktes – nicht bösartig zwar, aber naiv verblendet.

Es war äusserst schmerzhaft, dies alles über Bord zu werfen oder zumindest zu relativieren. Deshalb ist es mehr als verständlich, dass die meisten ausgebildeten Makroökonomen (und auch die Portfoliotheoretiker) vor einem solchen Schritt zurückschrecken. Aber irgendwann sollten auch sie der überwältigenden Evidenz gegen ihre liebgewonnenen Theorien Folge leisten. Es ist nie zu spät – die Abstimmung zur Vollgeldinitiative beispielsweise steht erst vor der Tür.

Die Ideen von Gesell und/oder Schacht hätten sehr wohl auch für die verzweifelte Lage Griechenlands im Gefolge der Finanzkrise verwendet werden können. Mein diesbezüglicher Versuch bei Varoufakis blieb jedoch ohne irgendwelche Reaktion. Ich empfahl ihm im Februar 2015, mit sogenannten Greek Infrastructure Bills, kurz GIBs, Infrastrukturprojekte in Griechenland zu realisieren, um möglichst viele der unzähligen Arbeitslosen wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren. Der Staat hätte mit diesen GIBs die Unternehmer bezahlt, welche die diversen Infrastrukturarbeiten erledigten, und dieselben hätten ihrerseits die Löhne ihrer Arbeiter damit bezahlt.

Idealerweise wären die GIBs als zweites gesetzliches Zahlungsmittel neben dem Euro zugelassen worden. Dagegen hätte die EZB mit ihrem europaweiten Geldmonopol wohl ihr Veto eingelegt; wenn nicht, dann wären sie ganz gewiss von den Deutschen dazu gedrängt worden. Ausgerechnet von jenen, deren Banken eine ganz besonders fahrlässige Kreditvergabe an Griechenland an den Tag legten und seit einigen Jahren durch die angebliche Kreditvergabe an Griechenland über Wasser gehalten werden müssen. Draghi, der offensichtlich über einen wieselflinken Geist verfügt, hätte da wohl eher nach einer rechtlichen Umgehung des Geldmonopols gesucht und den Griechen ihre Parallelwährung zugestanden.

Wie dem auch sei, wenn Griechenland die GIBs nur schon zur Begleichung der Steuerschulden zugelassen hätte, wären sie wohl allgemein als Tauschmittel akzeptiert worden.

Mir schwebte vor, dass das Griechische Treasury (GT) GIBs im Umfange von 50 Milliarden Euro sprechen und allmählich emittieren würde. Allerdings ausschliesslich für Infrastrukturprojekte. Die GIBs wären im Verhältnis 1 zu 1 zum Euro ausgegeben, aber nach 20 Jahren bloss zu einem Fünftel in Euro zurückbezahlt worden.

Der negative Zins von 7.7% p.a. hätte gemäss Gesell die Leute davon abgehalten, die GIBs zu horten, auch wenn die Zwangsrückzahlung in weiter Ferne lag. Die Tauschmittelfunktion wäre gegenüber der Wertaufbewahrungsfunktion dieses Geldes ganz klar in den Vordergrund gerückt worden.

Die Wirtschaftssubjekte könnten die von Anbeginn an rein digitalen und beim GT auf ihren Namen eingebuchten GIBs jederzeit gegen Euro tauschen; aber nur am offiziellen Treasury Devisenmarkt (dies im Sinne eines Börsenzwangs, der auf dem gängigen Devisenmarkt leider fehlt), an dem es keine Derivate, Futures und nicht einmal Terminkontrakte geben würde. Dort könnten GIBs nur in der Kasse gegen Euro getauscht werden und zwar nur für Bestände, die in der Tat auch bei GT liegen.

Allerdings wäre es auch für ausländische Ex- und Importeure möglich, beim GT ein GIB- und ein Eurokonto zu eröffnen, aber für keine Banken, Finanzgesellschaften oder andere Spekulanten. Eine Zuwiderhandlung gegen die Regeln des GT würde zu einer umgehenden Nichtigkeitserklärung aller GIBs oder Eurobestände des betreffenden Kontoinhabers führen.

Das GT könnte den nicht spekulativen Marktkurs hautnah verfolgen und jederzeit auch als Marktteilnehmer auftreten. Sollten zu viele GIBs angeboten und der Wechselkurs entsprechend gedrückt werden, könnte das GT GIBs aufkaufen und stilllegen, sofern es über genügend Eurodevisen verfügt.

Es ist nicht auszuschliessen, dass der Wechselkurs der GIBS gegenüber dem Euro in einer ersten Phase extrem unter Druck geriete und sich gar halbieren würde. Das wäre kein Drama. Das GT würde die Steuerzahlungen trotzdem im Verhältnis 1 zu 1 annehmen. Obwohl es damit marktmässig bloss 50% kassiert, wäre es immer noch besser als keine Steuern einzunehmen.

Spätestens nach zwanzig Jahren würden die GIBs verschwinden – zu einem für das GT wohl tragbaren Preis. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass das GT die GIBs schon viel früher am Markt zurückkaufen und so das Parallelgeld, das hoffentlich seine Dienste erledigt hat, wieder stilllegen könnte.

Dieses Modell mag seine Mängel haben. Silvio Gesell und/oder Hjalmar Schacht hätten es wohl viel besser konstruiert. Wie dem auch sei – ein Versuch mit einem Parallelgeld hätte sich wahrscheinlich trotzdem gelohnt – und wenn nicht, wäre der Schaden im Vergleich zum faktischen Nichtstun und dem Ausbluten der griechischen Wirtschaft zur Rettung der westlichen Banken (deren Fehlinvestitionen, sprich Fehlkredite in einer marktwirtschaftswürdigen Gesellschaftsordnung schon längst hätten abgeschrieben werden müssen) wohl eher vernachlässigbar gewesen.

„Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, als der Staat die Angestellten kaum mehr zahlen konnte, argumentierten viele Ökonomen, der Staat solle eine Parallelwährung in der Form von Schuldscheinen ausgeben. Experten zeigten aber, dass eine solche Not-Alternativwährung zu einer Zweiklassengesellschaft führen würde. Wenn ein notleidender Staat eine solche Währung ausgibt, wird sich diese gegenüber der offiziellen Währung (Euro) abwerten. Personen, die so bezahlt würden, aber ihre Lebenskosten in Euro bestreiten müssten, würden verarmen.“ (Werner Grundlehner: „Des Frankens kleine Brüder kämpfen mit Problemen“, NZZ, 14. August 2017).

Ausgerechnet die Mainstream-Ökonomen, die sich nie einen Deut um die Verlierer der Finanzkrisen und/oder der Globalisierung kümmerten, ausgerechnet sie wollen nun mit dem Argument der Zweiklassengesellschaft (die wegen der Finanzkrise und der Globalisierung ohnehin schon bestand), die Einführung einer Parallelwährung abschiessen. Das ist zynisch und sicher nicht redlich, wahrscheinlich auch rein ideologie- oder gar (bank)interessenbedingt.

Möglicherweise stimmt nicht einmal ihre Argumentation. Denn es könnte sehr wohl sein, dass die GIBs auch in der griechischen Unternehmerwelt, insbesondere beim Detailhandel und den Bauern akzeptiert würden und so für viele Produkte auch ein für das einfache Volk erschwinglicherer GIBs-Preis zustande käme – so ähnlich wie bei unserem WIR-System. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, ist es volks- und betriebswirtschaftlich immer noch besser, dass ein Arbeitsloser Arbeit kriegt – auch wenn der Lohn in GIBs gegenüber dem Euro nur die Hälfte beträgt, ist dies besser als keine Arbeit und kein Lohn. Gesunder Menschenverstand eben, und nicht ökonomische respektive theorieinduzierte Blindheit (Kahneman).

Ob MEFO-, Schwund-, Helikopter-, Vollgeld oder GIBs – entscheidend ist, dass es sich um staatliches Geld handelt, das den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels aufweist. Deshalb ist es richtig, dass die Vollgeldinitiative (die man auch ganz einfach Staatsgeldinitiative hätte nennen können) die private Geldschöpfung der Banken unterbindet (wie es Milton Friedman mit dem 100% Geld ebenfalls anstrebte) und sie durch einen digitalen (allenfalls blockchain-basierten) Franken, ersetzt, der wie die Münzen und Noten gesetzliches Zahlungsmittel ist.

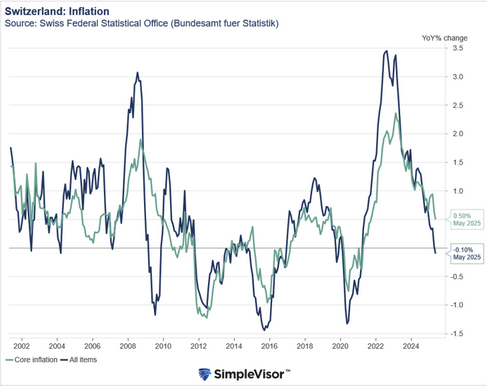

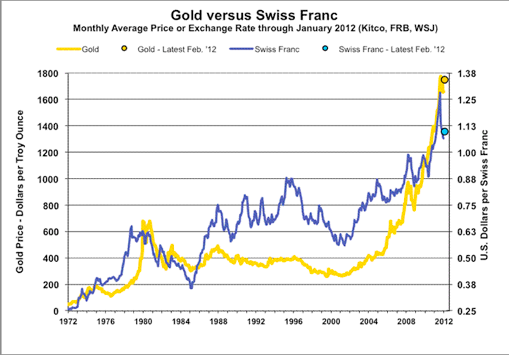

Die SNB wird dann endlich zu einer richtigen Geldmengensteuerung übergehen können, weil sie die Geldmenge M1 auf den Franken genau in den Griff bekommt. Etwas von dem sie seit Jahrzehnten nur hätte träumen können. Ihre, zugegebenermassen auch dann nicht ganz triviale Aufgabe ist es, die Geldmenge so festzulegen, dass sie einerseits genügend gross ist, um das wirtschaftliche Wachstum nicht abzuwürgen und andererseits so beschränkt, dass es keine inflationären Tendenzen gibt.

Ebenso wichtig ist, dass die Vollgeldinitiative die Bankenbuchgelder des Publikums aus den Bankbilanzen entfernt, so dass die Initiative dem 100%-Geld eindeutig überlegen ist. Bei einem Bankenkonkurs fallen diese Gelder nicht (mehr) in die Konkursmasse (wie beim heutigen System), sondern sie können umgehend auf eine andere Bank transferiert werden – wie die Wertschriften auch. Die Bankkunden erhielten so endlich auch das Recht, über ihre Kreditgewährung an die Banken (Sparkonti, Kassenobligationen und Anleihen) selbst zu bestimmen. Das Lohnkonto wäre nicht mehr mit einem automatischen Zwangskredit an die Bank verbunden, wie es im heutigen, angeblich liberalen System der Fall ist.

Volkswirtschaftlich noch bedeutsamer ist, dass selbst ein Grossbankenkonkurs den Zahlungsverkehr nicht mehr lahmlegen und zu massiven realen Verwerfungen führen würde. Zumindest in diesem Sinne wäre das „too big to fail“ Problem gelöst.

Finanzkrisen wird es trotzdem immer noch geben. Sie werden aber dann nicht mehr so stark auf die Realwirtschaft durchschlagen, wenn die Geldmenge und der Zahlungsverkehr nicht tangiert werden. Das ist das Entscheidende an der Vollgeldinitiative und nicht das Ausbleiben der Finanzkrisen an sich. Das übersehen die meisten Kritiker der Initiative, beispielsweise auch Erwin Heri, wenn er sagt:

„Wir sollten einfach nicht vergessen, dass die letzte Finanzkrise nichts mit „Bank Runs“ oder Geldschöpfungsprozessen zu tun hatte, sondern mit komplexen Verbriefungen, ungenügenden Eigenkapitalausstattungen oder Schattenbanken. Alles Dinge, die innerhalb der ‚alten Ordnung‘ einfach schlecht oder ungenügend reguliert waren. Da würde auch eine Vollgeldinitiative ins Leere greifen“ (Erwin Heri: „Vollgeld – das sind nur Begriffsverwirrungen“, Finews, 15. August 2017). Grundsätzlich ist das richtig, aber eben nicht der entscheidende Punkt.

Dass es in der letzten Finanzkrise nicht zu verbreiteten „Bank Runs“ gekommen ist, ist einzig und allein auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Sicherheit der Bankkonten – zumindest bis zu einem Betrag von 100’000 Franken – durch die Einlagensicherung garantiert wird. Das Publikum ist sich zwar bewusst, dass diese Sicherung nicht einmal einem Zusammenbruch einer Grossbank standhält, aber es vertraut letztlich auf das Einspringen des Staates.

Dabei könnte es sich in der Zukunft aber sehr wohl irren, denn die Finma hat im Jahre 2012 die bereits erwähnte Möglichkeit geschaffen, die Gläubiger inklusive die Kontoinhaber zu einer Sanierung einer Bank heranzuziehen. Ob sie dann vor der 100’000er Grenze halt macht, müsste sich erst noch erweisen. Wer darauf setzt, könnte ein blaues (sprich kostspieliges) Wunder erleben.

Sicherer ist es, mit der Annahme der Vollgeldinitiative die Buchgelder aus den Bankbilanzen zu entfernen und so weder auf einen Staatseingriff hoffen und auch nicht einen allfälligen Sanierungsbeitrag leisten zu müssen. Die Buchgelder könnten jederzeit von der konkursiten Bank abgezogen werden, auch Beträge über 100’000. Ein rationaler Bankkunde würde sich eine solche Gelegenheit niemals entgehen lassen.

„Abgesehen von den durch politische Ereignisse herbeigeführten Krisen sind die allgemeinen Wirtschaftskrisen ebenso wie einzelne Geschäftszusammenbrüche fast immer auf eine falsche Kreditpolitik zurückzuführen.“ (HS S. 163).

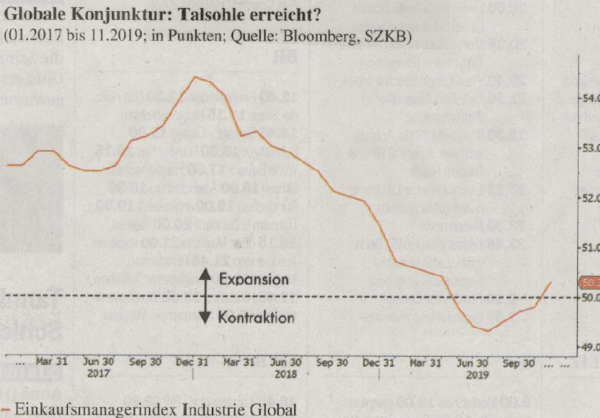

Wer die Geschichte der Finanzkrisen kennt, stellt immer und immer wieder fest, dass es letztlich eine verantwortungslose – weil auf das schnelle Geld ausgerichtete – Kreditvergabe der Banken war beziehungsweise ist, die die Blasen und den nachfolgenden Crash herbeiführten respektive -führen. Die Geldpolitik war jeweils nur insoweit verantwortlich, als sie – gerade wenn sie gut (!) war – zu solch stabilen Verhältnissen führte, dass die Banken und die Anleger ob all der rosigen Aussichten die Risiken ausschalteten und zu lange mit Krediten umgingen (Hyman P. Minsky).

In diesem Sinne war die ausgezeichnete Geldpolitik von Alan Greenspan „verantwortlich“ für den sorglosen Umgang der Banken mit den Risiken. Diese Sorglosigkeit hätte allerdings nicht mit einer restriktiveren Geld-, sondern einer geeigneten Kreditpolitik gestoppt werden sollen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ging diesbezüglich mit ihrem Kapitalpuffer bei den Hypotheken in die richtige Richtung. Sie versucht damit, das Wachstum des entsprechenden Kreditvolumens und so auch die nicht nachhaltigen Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt zu begrenzen.

Hätte das FED damals der explosiven Entwicklung der Subprime-Hypotheken mit solchen Mitteln entgegengewirkt, wäre uns die Finanzkrise des Jahres 2008 möglicherweise erspart geblieben. Doch leider hat Alan Greenspan in seiner blinden Marktgläubigkeit auf entsprechende Massnahmen verzichtet und die masslos geldgierigen Banken nicht daran gehindert, erneut eine Krise zu verursachen.

Seine Geldpolitik hingegen war nicht – wie viele behaupten – der Auslöser der Verwerfungen. Im Gegenteil, sie hat uns vielmehr vor einem japanischen Deflations-Desaster bewahrt. In diesem Sinne ist und bleibt Greenspan der bisher wohl beste Geldpolitiker, aber gleichzeitig leider auch ein schlechter, weil allzu marktgläubiger Kreditpolitiker.

Genauso müsste eine kreditinduzierte Blase an den Aktienmärkten nicht mit einer restriktiven Geldpolitik, sondern mit geeigneten Eingriffen in die Lombardkreditpolitik der Geschäftsbanken bekämpft werden (allenfalls sogar durch ein Verbot von oder zumindest mit der Vorgabe restriktiverer, antizyklisch wirkender Belehnungssätze für Lombardkredite).

Grosse Verwirrung stiftet die Frage, welche Konsequenzen das Vollgeld auf die Kreditschöpfung des Bankensystems hat. Es ist keineswegs so, dass die SNB in die Rolle des alleinigen Kreditschöpfers schlüpfen würde. Diese Funktion würde bei den Banken verbleiben – mit dem einzigen Unterschied, dass sie die Kontokorrentgelder dazu nicht mehr verwenden dürften. Spargelder, Kassenobligationen, Bankanleihen und natürlich ihr Eigenkapital indessen schon.

Die Finma hat vor kurzem verfügt, dass die kurzfristig verfügbaren Gelder (Kündigungsfrist von 30 Tagen) von Pensionskassen und anderen Geschäftskunden bei den Banken vollständig liquide gehalten und nicht als Kredite vergeben werden dürfen. Das ist sehr weise. Würde sie diese Regelung auch auf die Publikumsgelder ausweiten, hätte die Finma das 100%-Geld (nicht das Vollgeld) sozusagen durch die Hintertür eingeführt.

Selbst (oder gerade) liberale Ökonomen schliessen sich dieser Forderung an. Beat Kappeler schreibt beispielsweise: „Ausserdem sollen Banken nur mit festen Einlagen Kredite erteilen, also keine Geldexpansion betreiben“ („Mein Standpunkt“, NZZ am Sonntag 2. März 2014). Der gesunde Menschenverstand spricht ebenfalls dafür, dass die liquiden Sichtgelder des Publikums von den Banken nicht für die Kreditvergabe, insbesondere nicht für die langfristige verwendet werden sollten.

Früher gab es noch Bankiers, die diesen konservativen Grundsatz trotz aller monetären Verlockungen hochhielten.

Zu einer präventiven Krisenbekämpfung gehört insbesondere auch eine striktere Kontrolle der Fristentransformation der Banken. Zu oft (insbesondere auch vor der letzten Finanzkrise) werden mittel- und längerfristige Kredite beziehungsweise Anlagen der Banken durch allzu kurzfristige Gelder finanziert. Die Vollgeldinitiative leistet in dieser Beziehung einen wesentlichen Beitrag, wenn sie die sofort verfügbaren Bankenbuchgelder aus den Bankbilanzen entfernt, so dass sie gar nicht zur Finanzierung längerfristiger Anlagen herangezogen werden können.

Bei den sofort verfügbaren Pensionskassengeldern hat die Finma zwar eine vollständige Deckung eingeführt; den Pensionskassen wird es allerdings kaum viel nützen, denn sie werden ihr Geld dereinst trotzdem aus der Konkursmasse holen – und entsprechend lange auf einen Teil ihrer Forderungen warten müssen. Der Regulator müsste auch bei anderen Quellen kurzfristiger Bankenfinanzierungen viel vehementer auftreten.

„Douglas Diamond von der Universität Chicago gehört zu den einflussreichsten Analytikern von Finanzkrisen. Er hat kürzlich treffend bemerkt, dass Finanzkrisen überall und immer durch Probleme mit kurzfristigen Schulden von Banken ausgelöst wurden. Und das war … auch 2007 der Fall; will man die Ursachen einer Finanzkrise finden, so muss man bei den kurzfristigen Bankschulden suchen.“ (Aymo Brunetti: Der Sturm, Das Magazin, Tagesanzeiger 31/32 2017).

„Die Flüssigkeit der Anlagen, die Liquidität, ist im Bankwesen das wichtigste. Kurzfristig kündbare Depositen dürfen nur kurzfristig angelegt werden.“ (HS S. 56).

Hätte die Bankenwelt diesem Grundsatz gehuldigt, wäre uns die Finanzkrise erspart geblieben, wie die meisten früheren Krisen auch. Leider können wir kaum davon ausgehen, dass dieser offensichtliche Fehler in der Überwachung der Banken nunmehr behoben ist. So wird denn die nächste Krise auf uns warten und möglicherweise noch härter zuschlagen als die letzte.

Alsdann ist nur zu hoffen, dass unsere Sichtgelder aus den Bankbilanzen entfernt sind (die Vollgeldinitiative also angenommen und realisiert ist), wir mit unserem hart verdienten Geld nicht auch noch unsere Banken sanieren müssen und uns darauf verlassen können, dass die Geldmenge und der Zahlungsverkehr nicht negativ tangiert werden.

Trilogie des Fiatgeldes (I): Die Magie des gesetzlichen Zahlungsmittels

Full story here Are you the author? Previous post See more for Next postTags: newslettersent,Standpunkte,Vollgeld