Wie der erste Teil darzulegen versuchte, muss einer Ausweitung der Geldmenge durch Geschäftsbanken zwangsläufig eine Vermehrung der Basisgeldmenge vorausgegangen sein. Ohne eine Entscheidung der Zentralbank, den Geschäftsbanken –vorgängig oder nachträglich – Basisgeld zur Verfügung zu stellen, ist eine jede Geschäftsbank aufgrund der gegenseitigen Konkurrenz untereinander in deren Möglichkeit, Geld zu schöpfen, beschränkt.

Wie der erste Teil darzulegen versuchte, muss einer Ausweitung der Geldmenge durch Geschäftsbanken zwangsläufig eine Vermehrung der Basisgeldmenge vorausgegangen sein. Ohne eine Entscheidung der Zentralbank, den Geschäftsbanken –vorgängig oder nachträglich – Basisgeld zur Verfügung zu stellen, ist eine jede Geschäftsbank aufgrund der gegenseitigen Konkurrenz untereinander in deren Möglichkeit, Geld zu schöpfen, beschränkt.

Aus dem Gesagten geht folglich hervor, dass die Finanzkrise letzten Endes auf dem Mist der Zentralbank (in diesem Fall des Federal Reserve) gewachsen ist. Natürlich waren es die Geschäftsbanken, die übermässig stark Kredite vergeben hatten und hierfür massenhaft Kreditgeld oder eben elektronisches Buchgeld schöpften. Diese enorme Buchgeldschöpfung ist jedoch nur möglich gewesen, weil die amerikanische Zentralbank die Basisgeldmenge ebenfalls ausdehnte, um damit die Buchgeldmengen zu decken. Der bereits im ersten Teil zu Wort gekommene US-Ökonom Steven Horwitz beschreibt diese Tatsache in einem seiner Artikel folgendermassen:

Es waren die hauseigenen Entscheidungen des Fed, welche von zentraler Bedeutung für den Immobilienboom und die damit zusammenhängende Finanzkrise waren. Im Versuch, eine Rezession nach dem 11. September zu verhindern und in der irrigen Angst vor einer Deflation, blähte das Fed die Basisgeldmenge auf, indem es die Zinsen auf ein nicht nachhaltiges Tiefniveau Mitte der Jahrtausendwende drückte. […] Dieser Zustrom an billigem Basisgeld vonseiten des Fed waren die Finanzmittel, die es Kreditgebern ermöglichten, Hypothekarkredite zu vergeben. […] Aufgrund der immer weiter steigenden Immobilienpreise, und der expliziten und impliziten finanziellen Deckung dieses Prozesses durch die Fed und das amerikanische Finanzministerium, war es keine grosse Überraschung, stets neue, kaum verständliche Finanzderivate entstehen zu sehen, die sich der Kontrolle von Regulatoren entzogen. […] Es ist durchaus verlockend, diese Vorgänge der Gier von Bankern anzulasten, doch letztendlich reagierten diese nun einmal auf die kläglichen Anreize, die durch das Fed, den Kongress und andere Akteure geschaffen wurden. (Horwitz)

In der heutigen Debatte wird der Schwarze Peter allzu leichtfertig den Geschäftsbanken zugeschoben. Die Handlungen der Zentralbanken, welche die Buchgeldschöpfungen der Geschäftsbanken überhaupt erst ermöglichen, werden wenig kritisch beleuchtet. Oftmals werden die Zentralbanken sogar als jene Akteure angesehen, welche alleine imstande wären, die finanztechnischen Verwerfungen zu stabilisieren. Ein anderer US-amerikanischer Volkswirt, George Selgin, hat sich vor allem auf dem Gebiet der Bankentheorie in theoretischer als auch historischer Herangehensweise einen Namen gemacht. Seine jahrelange Forschungsarbeit fasst er in einer seiner akademischen Publikation wie folgt zusammen:

Theoretische Auseinandersetzungen mit der Thematik des Zentralbankwesens fokussieren fast ausschliesslich auf deren stabilisierende Wirkung, sprich auf die Rolle der Zentralbank bei der Handhabe des nationalen Geldmengenwachstums und deren Funktion als Retter in der Not von angeschlagenen Finanzinstitutionen in finanzwirtschaftlichen Stresszeiten. […] Ich schlage vor, diese konventionelle Sicht auf Zentralbanken infrage zu stellen, da Zentralbanken grundlegend destabilisierend sind, sprich unser heutiges Finanzsystem mit Zentralbankwesen, so wie es heute existiert, instabiler ist als ohne. (Selgin)

An anderer Stelle beschreibt er das Dilemma, dessen Erkennen und Verstehen er für zentral erachtet:

Die gegenwärtige Finanzkrise hat die Janusköpfigkeit zeitgenössischer Zentralbanken eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. Auf der einen Seite hat sie unsere Abhängigkeit von diesen Banken als unentbehrliche Instrumente zur Aufrechterhaltung des Kreditzykluses im Nachgang einer Finanzkrise schonungslos offengelegt. Auf der anderen Seite ist es auch die Finanzkrise, die ungeschminkt aufzeigt, wie es diese gleiche Institution war, die durch das Anheizen des Booms eine Rezession überhaupt erst möglich gemacht hat. (Selgin)

Für Selgin ist es also nicht unplausibel, dass sich Zentralbanken in der Reaktion auf eine Krise gewissermassen als Feuerwehrmann jenes Brandes aufspielen, welchen sie ursprünglich angefacht haben. Um bei dieser Bildsprache zu bleiben: Es waren also die Zentralbanken, die das Öl zur Verfügung stellten, das die Geschäftsbanken – als willfährige Nutzniesser –zur Anheizung des Brandes verwendeten.

Wenn es dem aufmerksamen Leser so erscheinen mag, als ob die Geschäftsbanken an dieser Stelle freigesprochen würden, so ist dies keinesfalls die Absicht der vorliegenden Analyse. Die Geschäftsbanken sollen in keinster Weise freigesprochen werden. Sie tragen genauso Mitverantwortung an der heutigen Kreditgeldmengenschöpfung. Allzu oft wird aber verkannt – aus Unwissenheit oder aber ideologischer Befangenheit –, dass die Kreditgeldschöpfung durch ein von vielen als unheilige Allianz wahrgenommenes Dreigespann verursacht wird. Innerhalb dieses Dreigespanns hat jeder der involvierten Akteure seine spezifische Rolle inne: Die Geschäftsbanken vergeben die Kredite und weiten so die Kreditgeldmenge aus. Der Staat fragt diese Kredite nach. Er verschuldet sich bei den Geschäftsbanken und ist somit Empfänger der Kredite. Die Zentralbank ist verantwortlich dafür, diese Kreditbeziehung unter allen Umständen intakt zu halten. Als letzte Instanz mit alleiniger Vollmacht über die Basisgeldmenge hat die Zentralbank das Kreditgeldsystem aufrechtzuerhalten.

Wer diese Wechselwirkungen innerhalb dieses Dreigespanns sowie dessen historisches Erwachsen verstehen will, muss in der Geschichte zurückgehen – und zwar bis ins 18. Jahrhundert. Es war jenes Jahrhundert, in dem der Staat und die Banken miteinander verschmolzen. Die Differenzierung zwischen Geschäfts- und Zentralbanken macht zu diesem Zeitpunkt noch keinen Sinn, da letztere noch nicht existierten. Bis zu jener Zeit hatten sich Staaten über Steuern, Kriegsbeute, Seignorage (Münzverschlechterung) oder auch Kredite finanziert.

Unvorteilhafterweise für den Staat unterminierten die ersten drei Finanzierungsarten stets jene der Kreditaufnahme. Diese Mittel der Direktfinanzierung hatten erhebliche Nachteile. So waren Steuern bei der einzutreibenden Bevölkerung immer unbeliebt und daher oft nur durch Gewaltandrohung realisierbar. Oder durch Gewaltanwendung wie bei der zweiten Variante der Kriegsführung. Auch die letzte Methode erforderte oftmals Gewalt, mussten doch die durch Münzverschlechterung im Wert verminderten Münzen der Bevölkerung aufgezwungen werden. Einen Staat mit Kredit zu bedienen war also stets ein Hochrisikogeschäft, zumal er als Institution in seiner Geldbeschaffung letztendlich auf Gewalt angewiesen ist. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts war der Staat immer knapp bei Kasse und das Unterfangen, Geld aufzutreiben, für ihn eine heikle und ressourcenintensive Angelegenheit.

Mit dem Übergang ins 18. Jahrhundert sollte sich diesbezüglich jedoch einiges ändern. 1694 wurde in England die Bank von England gegründet; gewissermassen der Startpunkt zu jener «Innovation», die schrittweise zu einer institutionalisierten Ordnung werden und unsere heutige Welt nachhaltig prägen würde.

Die Entstehungsgeschichte der Bank von England bildet sodann sinnbildlich ab, womit ein jeder Staat immer zu kämpfen hatte: sich vor den Augen seiner Bürger glaubwürdig finanzieren zu können. Die britische Ökonomin Vera Lutz Smith, die an der London School of Economics unter anderem bei dem späteren Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek studierte, beschreibt den Entstehungsprozess in ihrem wohl bekanntesten Werk «The Rationale of Central Banking and the Freebanking Alternative» in folgenden Sätzen:

Charles der Zweite (der damalige König von England) hatte aufgrund seiner finanziellen Bedürfnisse grosse Kreditbeträge bei den Bankern von London aufnehmen müssen. Er verschuldete sich sehr stark und 1672 setzte er den staatlichen Fiskus ausser Kraft, was bedeutete, dass der König seine Schulden nicht zurückzahlte und die Banker somit ihre Vorschüsse abschreiben mussten. Durch dieses Vorkommnis war die Glaubwürdigkeit des Königs auf mehrere Jahrzehnte hinaus ruiniert. Um diese versiegten Kreditquellen wiederzuerlangen, waren es William der Dritte und dessen Regierung, welche den Plan eines Bankiers namens Patterson unterstützten und so die Bank von England gründeten. (Vera Lutz Smith)

Stets hatten die Könige ein Glaubwürdigkeitsproblem und daher Schwierigkeit damit, Finanzmittel für ihren Staat zu sichern. Immer wieder – und dies nicht selten – liessen Privatleute davon ab, den Staaten aufgrund des hohen Risikos Kreditgelder zu geben. Folglich war es bloss eine Frage der Zeit, bis ein König auf die Idee kommen würde, diese unsicheren Kreditbeschaffungsmethoden über eine dem Staat nahestehende Bank umgehen zu können. Dass die erste in diesem Rahmen geschaffene Bank, die Bank von England, zu diesem Zweck aus der Taufe gehoben wurde, ist wiederum treffend bei Vera Smith nachzulesen:

Die Frühgeschichte der Bank von England war geprägt von einem Tauschverhältnis an Privilegien zwischen einem finanziell notleidenden Staat und einer gefälligen Körperschaft. Die Bank von England wurde mit einem Kapital von insgesamt 1‘200‘000 £ gegründet. Dieser Betrag wurde gleich nach der Gründung als Kredit an den Staat weitergereicht, während der Bank das Privileg verschafft wurde, zum gleichen Betrag Umlaufmittel (teilgedeckte Banknoten) auszugeben. (Vera Lutz Smith)

Also bereits das Gründungskapital kam dem Staate Englands als Kredit zugute. Diese Verflechtung von Staat und Bank bestand schon seit Anbeginn ihrer «offiziellen» Partnerschaft darin, dass die Bank den Staat mit Krediten beleihen sollte, um dafür im Gegenzug vom Staat mit dem Privileg zur Notenschaffung ausgestattet zu werden. Dieser Funktion der staatlichen Kreditbeschaffung blieb die Bank von England in den folgenden Jahrzehnten denn auch treu, wie Vera Smith eindrucksvoll beschreibt:

Kurz zusammengefasst, zwischen 1694 (Gründung der Bank von England) und dem Beginn des 19. Jahrhunderts hatte der englische Staat nicht weniger als sieben Mal in finanzieller Weise von der Bank von England profitiert, welche im Gegenzug deren Privileg zur Schaffung von Banknoten erneuert erhielt. (Vera Lutz Smith)

Während England mit der Bank von England zwar ein Exempel statuierte und damit regelrecht Nachahmer provozierte, war Frankreich das für den europäischen Kontinent eigentlich prägende Land in dieser Hinsicht. Auch in Frankreich wurde im 18. Jahrhundert der Versuch angestellt, die staatliche Kreditbeschaffung nachhaltig sicherzustellen:

Die unglückliche Ersterfahrung, welche man in Frankreich mit der Ausgabe von Banknoten machte, behinderte die Entwicklung des Bankwesens in Frankreich für viele Jahre. Das Monopol, das man John Law im Jahre 1716 für seine Banque Generale zugestand, endete in einem Desaster übermässig gedruckter Papiernoten und der Schliessung derselben Bank fünf Jahre später. Aufgrunddessen erhöhte der Staat die Restriktion bezüglich Banknotenausgabe […], was zur Folge hatte, dass bis 1776 keine neue Bank gegründet werden konnte. Erst dann wurde eine neue Bank, die Caisse d’Escompte, durch den damaligen Finanzminister Frankreichs, Turgot ins Leben gerufen. Von Beginn weg stand diese Bank in sehr enger Verflechtung und Beziehung zum französischen Staat und wurde sozusagen zum verlängerten Arm des staatlichen Finanzdepartements. Alleine im Jahre 1783 verursachte ein Kredit von 6‘000‘000 Francs an den Staat einen Sturm auf die Bank, worauf die Bank ihre Zahlungen suspendieren musste. (Vera Lutz Smith)

Der Weg war aber auch in Frankreich ein steiniger. Auch das Papiergeldsystem, das mit der Französischen Revolution eingeführt wurde, vermochte nicht lang zu bestehen:

Die Dringlichkeit der staatlichen Verschuldung erforderte es, dass die Banknoten von der Bank Caisse d’Escompte 1788 zu Zwangsgeld wurden, worauf dann das Regime der Assignaten (mit der Französischen Revolution eingeführte Papiergeldnoten) folgte. Die ersten Assignaten waren durch hauptsächlich von Kirchen enteigneten Ländereien gedeckt. Die Assignaten waren selber nicht gesetzliches Zahlungsmittel, wohl aber verzinste Staatsanleihen geringer Laufzeit und wurden von der Bank Caisse d’Escompte gegen Banknoten akzeptiert. Im Jahr 1790 wurden die Assignaten dann zu gesetzlichem Zahlungsmittel. Frankreich wurde regelrecht mit diesen Assignaten überflutet, worauf die Caisse d’Escompte kollabierte, was wiederum einen Vertrauensverlust in das Papiergeld nach sich zog. (Vera Lutz Smith)

Erst Napoleon schafft es, eine Bank zu gründen, die sich als «fähig» erwies, und dem Staat immer wieder Mittel beschaffte:

Napoleons Zentralisierungsgelüste und die Schwierigkeit, gegen Kredit Staatsanleihen ausgeben zu können – was hauptsächlich auf den Mangel an staatlicher Vertrauenswürdigkeit zurückzuführen war – liess ihn die Idee ersinnen, eine Bank zu gründen, die unter der Schirmherrschaft des Staats sein würde. 1800 überzeugte er die Eigentümer der Bank Caisse de Compte Courants, deren Unternehmung in ein neues Finanzinstitut umzufunktionieren, der Bank von Frankreich.[…] Von Anfang an war die Bank von Frankreich unter permanentem Druck durch Napoleon. Schon 1804 kam es zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen Napoleon und der Bank von Frankreich, weil diese zu hohe Zinsen für die dem Staat gewährten Kredite verlangte. (Vera Lutz Smith)

Obschon die Schaffung solcher staatsnaher Banken für die Finanzierung staatlicher Einrichtungen und staatlicher Aufgaben initiiert wurde – was zu dieser Zeit vorwiegend die Finanzierung von Kriegen bedeutete – blieb ein Grossteil von Wirtschaft und Gesellschaft von diesen Finanzierungsbemühungen unberührt. Zur Enttäuschung vieler Gesellschaftsingenieure hätten jedoch gerade die Industrie und der Handel ebenfalls von diesem Geldsegen zu profitieren. Bis zu diesem Zeitpunkt war es hauptsächlich so, dass Händler und Kaufleute mit Privatbankiers kooperierten und in gegenseitiger Zusammenarbeit ein hocheffizientes Finanzierungssystem über den Wechsel etablierten. In seinem einfach geschriebenen, informativen Buch «Wirtschaftsgeschichte: Entstehung und Wandel der modernen Wirtschaft» fasst der deutsche Wirtschaftshistoriker Jan-Otmar Hesse eine wichtige Funktion damaliger Banken zusammen:

Fernhandelsleute verwendeten seit dem Mittelalter überwiegend «Handelswechsel» als Zahlungsmittel. Hierbei veranlasste ein Kaufmann durch die Ausstellung eines Wechsels, dass dem Kaufmann, von dem er beispielsweise auf einer Messe Waren erwerben wollte, von einem anderen Kaufmann, der in diesem Geschäft als (Privat-)Bankier fungierte, der vereinbarte Geldbetrag in der gewünschten Währung ausgezahlt wurde. Der die Waren verkaufende Kaufmann brauchte diesen Wechsel nicht unbedingt einzulösen, sondern konnte ihn benutzen, um bei wieder einem anderen Kaufmann Ware zu kaufen, sodass die Handelswechsel im Handel unter dieser kleinen Gruppe der Fernhandelskaufleute faktisch wie Geld zirkulierte. Die Kaufleute beschafften sich also vor ihren Einkaufsreisen solche Handelswechsel bei spezialisierten Wechselbanken, die dort mit Abschlägen oder Zugschlägen ihrerseits gehandelt wurden. (Jan-Otmar Hesse)

Neben diesem Geschäft mit den Handelswechseln fokussierten die Bankiers der Frühzeit zudem auf die Einzelfinanzierung von Handelsprojekten, welche sie vorwiegend aus ihrem eigenen Vermögen durchführten, wie Heinrich Rittershausen schreibt:

Die älteren Privatbankiers hatten überwiegend Einzelfinanzierungen, die im Zusammenhang mit Handelsgeschäften ihrer Kunden standen, mithilfe ihres eigenen Vermögens durchgeführt und das eigentliche Depositengeschäft wenig gepflegt; auch hatten sie keine Noten ausgegeben und so offenkundig ein von dem der Privatnotenbanken sehr verschiedenes Geschäft betrieben. (Heinrich Rittershausen)

Wie Heinrich Rittershausen an anderer Stelle spezifiziert, begannen Banken später durchaus, Banknoten in den Umlauf zu bringen. Zu einem grossen Teil deckten sie diese Noten mit eben diesen Handelswechseln, welche nach spätestens 90 Tagen in Gold fällig wurden:

Die Banken gaben kurzfristige Kredite an die Industrie und machten sich durch Ausgabe eigener Noten flüssig. Geschäftlich spielte sich das so ab, dass sie Debitoren und Wechsel ihrer Kundschaft ankauften und den Gegenwert in ihren Noten auszahlten, die nur eine bescheidene Golddeckung (aus dem Eigenkapital der Bank stammend) aufwiesen. Spätere Formulierungen lauten: Sie tauschten grossgestückelte Wechsel in kleingestückelte und zugleich auf runde Summen typisierte 10 £-Wechsel um, die sie als Noten umlaufen lassen. (Rittershausen)

Da diese Banken für die Deckung ihrer Kredite Gold sowie die genannten Handelswechsel verwendeten, blieben sie in ihrer Möglichkeit, übermässig Kredit zu schaffen, begrenzt. Denn die zur Deckung ihrer Kredite eingesetzten Handelswechsel konnten – ähnlich dem Gold – nicht beliebig gezogen, also vermehrt werden. Damit ein Handelswechsel Glaubwürdigkeit erlangen konnte, um somit als Wertpapier gehandelt zu werden, mussten die Güter, auf die der Handelswechsel gezogen wurde, effektiv durch Konsumenten nachgefragt werden. Nur wenn für die Güter, welche mit dem Handelswechsel finanziert worden sind, auch die realistische Möglichkeit bestand, verkauft werden zu können, konnte ein Handelswechsel überhaupt realistischerweise in Umlauf kommen.

Auch schon anno dazumal operierten Banken nach dem Prinzip der Teilreserve, sprich nicht alle Einlagen auf der Passivseite waren durch durch unverzüglich liquidierbare Vermögenswerte auf der Aktivseite gedeckt. Wohl aber kann gesagt werden, dass diese Banken bestmöglich durch den Begriff der «vorsichtigen Teilreservebanken» umschrieben sind. In der Tat hatten diese Banken aufgrund der damaligen Anreizstrukturen noch viel eher die Fristenkongruenz zu beachten (der Zustand, bei dem sich Kredite und Einlagen in der Zeit die Waage halten).

Um allerdings diese natürliche Knappheit an Finanzmitteln zu durchbrechen, wurde das Dilemma der Finanzierung von Industrie und Handel dadurch gelöst, diese Institutionen, die für den privaten Handel errichtet wurden, scheinbar höheren Zwecken zuzuführen. Was Banken wie die Bank von England oder die Bank von Frankreich für den König waren – regelrechte Kreditbeschaffungsinstrumente –, sollten die neuen Aktien- und Depositenbanken des 19. Jahrhunderts für Industrie und Handel sein. Es waren diese neuen Typen von Banken, die dafür sorgten, dass nicht nur der König freizügig an Kredite gelangen konnte, sondern auch die übrigen «Pfeiler des Wirtschaftssystems». Rittershausen meint zu dieser Entwicklung lapidar:

Das von den neuen Aktienbanken betriebene Depositengeschäft war aber in vieler Beziehung nur die Ausdehnung des alten Notenbankengeschäfts auf einen sehr viel grösseren Personenkreis und unter Benutzung des Giralgelds an Stelle des notalen Geldes. (Heinrich Rittershausen)

Diese Banken begannen mit der Finanzierung von Eisenbahn- und Industrieprojekten. Als Zeitgenosse dieser Entwicklung ist der österreichische Historiker Adolf Beer gewissermassen prädestiniert, die Geschehnisse zu kommentieren:

Der stürmisch verdrängende Unternehmungsgeist im Anfange des vorigen Decenniums (gemeint sind die 1840er Jahre), rief nun eine Reihe von Anstalten ins Leben, welche in directerer Weise der Industrie unter die Arme greifen sollten, als es die Banken ihrer beweglichen Natur nach zu thun im Stande waren. Man versprach sich von diesen Instituten, denen die Aufgabe zufiel, die Vermittlung zwischen Capitalbesitzern und Gewerbetreibenden zu übernehmen, die erspriesslichsten Resultate, und ward von manchen Seiten nicht müde, das Gründungsjahr der Mobiliar-Creditinstitute als das erste einer neuen industriellen Aera zu bezeichnen. (Adolf Beer)

Wenn auch, wie Adolf Beer beschreibt, die Banken die Vermittlung von Kapitalbesitzern und Gewerbetreibenden forcieren sollten, um so brachliegendes Kapital mittels Kreditgeschäften der Wirtschaft zuzuführen, verkannte er wie so viele andere Beobachter und Analysten dieser Zeit, dass die Kreditgeschäfte eben über das blosse Vermitteln von Kapital hinausgingen.

Da es den Banken von Staates wegen erlaubt wurde, auf ihrer Aktivseite die sogenannten «hard assets» wie Gold und Handelswechsel mit Schuldpapieren zu ergänzen, vermochten sich die Banken von der natürlichen Geldknappheit zu lösen und konnten so mehr Kredit vergeben, als brachliegendes Kapital vorhanden war. Neben privaten Schulden, welche die Banken in ihre Bücher aufnahmen, gesellten sich auch staatliche Schuldtitel. Der Anreiz für die Banken vermehrt auf staatliche Schuldtitel zu setzen, lag (und liegt auch heute noch) in der «Qualität» dieser Papiere. Aufgrund des Gewaltmonopols des Staates gelten Staatsanleihen als sicherstes Besicherungsinstrument. Was einem Privaten unmöglich ist, muss dem Staat – so jedenfalls die implizite Überzeugung dabei – jederzeit möglich sein: Seinen Bürgern über die Steuergewalt stets Gelder abzuluchsen. Natürlich begannen sich Banken um diese Schuldverschreibungen zu reissen, und der Staat seinerseits war mehr als bereit, dieser Nachfrage nachzukommen.

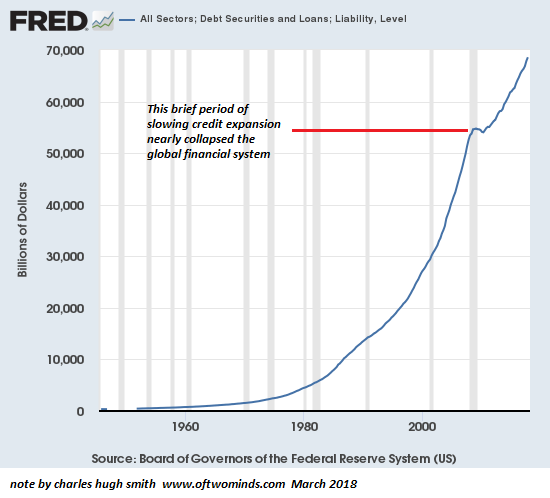

Mit der Etablierung dieses – man müsste schon fast sagen – ausgeklügelten Systems wurde die Basis für eine sich stetig ausweitende Kreditgeldschöpfung gelegt: die Vermischung von staatlichen und privaten Schuldtiteln zur Besicherung einer riesigen Pyramide von Kreditgeldern. Es ist diese Entwicklung, gewissermassen ein Geniestreich auf Raten, welche man als «monetäre Revolution» betiteln könnte. Eine Kreditgelmengenausweitung, die vor dieser «monetären Revolution» über Handelswechsel zur produktiven Veranlagung nur äusserst begrenzt möglich war, wurde jetzt im grossen Stil möglich.

Der Kredit ist keinesfalls schlecht; er stellt sogar ein unverzichtbares Instrument innerhalb einer Wirtschaft dar. Die Wucht der Kreditgeldmengenexpansion, die sich jedoch Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Instandsetzung zahlreicher dieser genannten Banken ereignete, war enorm und liess dieses Jahrhundert sogar als «Epoche der Kreditwirtschaft» in die Geschichte eingehen. Natürlich musste diese enorme Kreditgeldmengenschöpfung das Risiko der ausgebenden Banken, illiquide zu werden, rapide erhöhen. Denn wie sich schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts zeigte, waren die Schuldtitel – insbesondere auch die staatlichen – eben doch nicht eine so sichere Besicherungsgrundlage. Wider Erwarten hatten Banken immer wieder Schuldpapier in deren Aktivposten abzuschreiben, was deren Kreditgeschäfte ebenfalls infrage stellte und die Banken schliesslich in die Illiquidität trieb. Nicht zuletzt deshalb brauchte es einen ultimativen Schritt, um die «monetäre Revolution» zu vervollständigen und die sich zwingend daraus ergebenden Bankenkrisen zu lindern. Ein letztes Mal wollen wir der Veranschaulichung halber Vera Smith das Wort geben:

Wenn es aber eine Zentralbank gibt, kann diese die Liquidität innerhalb des Systems aufrechterhalten, zumal deren Banknoten gesetzliches Zahlungsmittel sind und deshalb von jedermann akzeptiert werden sollten. Die Löcher, welche die Geschäftsbanken in der Kreditstruktur hinterlassen würden, da die Krise die Geschäftsbanken dazu zwingt, ihre Kredite einzuschränken, können also durch die Zentralbank als Retter in der Not gestopft werden. Sie kann diese Funktion ausüben, indem sie den Banken direkt belehnt oder aber jene, die bei der Bank in der Schuld stehen. (Vera Lutz Smith)

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade jene Notenbanken wie die Bank von England oder die Bank von Frankreich in Zentralbanken umfunktioniert wurden, die aufgrund ihrer regelmässigen Kreditvergabe an den Staat bereits eine gewisse Nähe zu diesem pflegten. Dieser Schritt scheint eine weitere «Genialität» innerhalb dieses ausgeklügelt wirkenden Systems zu sein: Auf den ersten Blick wirkt es so, als würden die Zentralbanken, letzten Endes staatliche Institutionen, den Staat nicht mit Krediten bedienen, sondern eben nur die staatlich privilegierten, jedoch privaten Geschäftsbanken. Wer jedoch das eigene Bild schärft und sich nicht durch Ideologie blenden lässt, mag erkennen, dass Zentralbanken wiederum Geschäftsbanken belehnen und hierfür bereitwillig staatliche Schuldverschreibungen als Sicherheiten akzeptieren. Die drei Akteure – Staat, Geschäftsbanken und Zentralbanken – sind allzu stark verwachsen, als das eine isolierende, auf einen Akteur abzielende Kritik möglich wäre. Wird eine solche dennoch geäussert, muss das Ideologiebarometer hochgehen und die Alarmglocken der intellektuellen Redlichkeit sollten aufläuten.

Diese Entwicklung der «monetären Revolution» wird heute allzu schnell dem Kapitalismus zugeschrieben. Wer sich jedoch um die historischen Fakten bemüht, merkt schnell, dass diese Sichtweise so nicht stimmt. Wie sich diese historischen Fakten genau darstellen und weshalb diese für das Verständnis moderner Ideologien rund um das Geldsystem hilfreich sind, soll in einem dritten Teil analysiert werden.

Literatur:

Beer, Adolf. Geschichte des Welthandels. Wien: W. Braumüller, 1860.

Hesse, Jan-Ottmar. Wirtschaftsgeschichte: Entstehung und Wandel der modernen Wirtschaft. Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2013.

Horwitz, Steven. The Fed: Firefighter or Arsonist? News-Seite: U.S.News, 2013.

Rittershausen, Heinreich: Bankpolitik: Eine Untersuchung des Grenzgebiets zwischen Kredittheorie, Preistheorie und Wirtschaftspolitik. Frankfurt am Main, Fritz Knapp Verlag, 1956.

Rittershausen, Heinreich. Die Zentralnotenbank: Ein Handbuch ihrer Instrumente, ihrer Politik und ihrer Theorie. Frankfurt am Main: Fritz Knapp Verlag, 1962.

Selgin, George. A Theory of Banking Made Out of Thin Air. Blog: Alt-M, 2013.

Selgin, George. Central Banks as Sources of Financial Instability. Oakland: Independent Review, 2010.

Smith, Vera. The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative. Indianapolis: Liberty Fund, 1936.

Are you the author? Previous post See more for Next postTags: newslettersent,Swiss Franc Banknote